워싱턴포스트 CMS 사업과 국내 신문사 외간 매출

자체 CMS 개발에 투자를 게을리했던 국내 언론사들은 워싱턴포스트나 써카와 같은 디지털 외간 사업을 수행하는데 약점을 지닐 수밖에 없다. 과거 9~10%에 달했던 외간 사업의 디지털 대체 모델을 향후에도 확보하기 쉽지 않다는 의미다.

기억 1 : 대학 학보사 시절

97년 2학기부터 98년 1학기까지. 학보사 취재부장, 편집국장을 거치는 동안 나의 토, 일요일은 새벽 공기와 늘 함께 해야 했다. 쿼크익스프레스 3.0으로 12면 내지 16면에 달하는 학보의 조판을 마치면 동이 트기 일쑤였다. 고된 컴퓨터 조판 작업을 마치고 프린터로 인쇄한 ‘지면 대장’을 주간 교수에게 확인받고 나면 다음 단계는 필름 인쇄 작업이다.

당시 한국대학신문(동대입구역 근처)은 내가 근무하던 학보사의 컴퓨터 조판, 필름 출력, 광고 영업을 대행했다. 주간 2만5000부~3만부 를 찍어내던 비교적 규모가 큰 대학언론사였기에 신경도 쓰였을 터. 한국대학신문은 매주 한 명의 조판 오퍼레이터를 학보사 편집국에 파견했고, 광고 영업 결과를 전달해줬다. 이들이 유치한 외부 광고는 필름 형태로 곧장 충무로 인쇄소로 보내졌다.

한국대학신문사에 대학 학보는 매출의 기반을 다져주는 중요한 고객사였다. 한국대학신문을 비롯해 몇몇 대학 학보사의 지면 광고를 묶어 패키지로 파는 경우도 적지 않았다. 초보적인 형태의 지면 광고 네트워크였다. 한국대학신문사는 외간에 준하는 대행 사업으로 수익을 올리고 광고 네트워크까지 확보함으로써 최소한의 비즈니스 기반으로 다져갔다. 지금 이 학보사가 발행하는 신문은 중앙일보 윤전공장에서 외간 형태로 인쇄되고 있다.

기억 2 : 오마이뉴스 시절

2002년께다. 오마이뉴스는 불가피하게 오프라인 주간지를 발행했다. 종로구 내수동에 위치한 편집국, 문화일보 옆 새문안로에 사무실을 둔 조판디자인 사무실, 구로동에 자리잡고 있던 경향신문 윤전공장. 수습기자들은 매주 이 세 곳을 종횡하며 주간지 잔무를 도맡았다.

당시 신문법상 인터넷신문은 언론사로 인정받지 못했다. 대선 주자 연쇄 인터뷰를 계획하던 신생 언론 오마이뉴스는 대안을 찾을 수밖에 없었고 결국 주간지 인쇄라는 고육지책을 선택했다. 오마이뉴스는 작은 업체에 조판을 맡였고 경향신문에서 주간지를 찍어냈다. 경향신문의 외간(대쇄) 고객이었던 셈이다.

[관련 기사 1] 노무현 “선관위 군사독재식 사고”…50여명 몰려와 저지, 인터뷰 파행

[관련 기사 2] 인터넷 대선토론, 정간법 개정 시비로 확산

기억 3 : 매일경제의 데일리포커스 발행 중단

2010년 매일경제에 입사했을 무렵. 당시 무가지인 데일리포커스의 외간 발행권을 조선일보에 빼앗긴 배경을 놓고 사내에 이런저런 소문이 떠돌았다. 2005년만 하더라도 매일경제와 데이리포커스는 포괄적 업무제휴를 맺고 콘텐츠 교류를 포함한 공동 비즈니스를 진행하기로 합의까지 한 마당이었다. 당시 하루 70만부를 찍어내던 데일리포커스, 연간 매출로만 따져도 적지 않은 규모였다. 기자협회보에 따르면 데일리포커스 외간에 따른 연간 매출액은 40~50억원에 달했다. 6년간 이어왔던 인연이 끊어지고 ‘50억원’ 외간 고객을 조선일보에 내줬으니 사무실에 찬바람이 불 만도 했다. 이렇게 통장에 월급이 꽂히듯 따박따박 들어왔던 연 50억 외간 수익이 순식간에 사라졌다. ;

외간 시장과 신문사의 매출

외간 혹은 대쇄 비즈니스는 자체 윤전기를 보유한 신문사의 주요한 상품 가운데 하나였다. 대학언론, 전문지, 사보 등 인쇄 매체들은 고급 윤전기를 보유한 신문사와 대쇄를 계약을 맺고 인쇄를 아웃소싱했다. 인쇄 물량이 크면 클수록 이 고객사를 유치하기 위한 신문사 간 경쟁은 치열하게 전개됐다. 오죽했으면 미디어오늘이 1999년 ‘출혈 경쟁’이라는 표현을 썼을까. IMF 이후 발행부수가 줄어들면서 ‘노는’ 윤전기가 늘어났고, 이대로 고철덩이로 남겨두느니 외간 물량을 받아와 돈이라도 벌어야 한다는 급박함이 당시를 지배했다.

외간 매출은 신문사 전체 매출에서 적잖은 비중을 차지했다. 서울신문의 경우, 전체 매출 순위 가운데 외간인쇄사업이 3위를 기록할 정도였다. 지역 신문사의 의존도는 더 높았다. 외간이 매출에서 차지는 비중이 30%를 넘어서는 경우도 있었다. 제주 지역신문들이 여기에 해당한다. 2009년 ‘제주의소리’ 보도를 보면, 조선, 동아, 중앙의 제주지역 대쇄를 담당하던 제주일보의 2008년 외간 매출액은 38억원으로 광고 수익(32억원)보다 더 큰 규모였다. 당시 전체 매출액이 108억원인 점을 감안하면 외간이 전체 수익에서 차지하는 비중이 상당히 높았다는 사실을 확인할 수 있다.

주류 조간 신문들은 지역 구독자의 출근 전 댁내 배달을 위해 어쩔 수 없이 지역신문에 대쇄를 맡기는 경우가 많았다. 자체 윤전기를 보유하고 있는 지역신문사엔 이 물량이 나름 짭짤한 수익원이 됐다.

신문사 윤전공장은 오프라인 플랫폼

외간 사업은 윤전공장이 오프라인 플랫폼 역할을 해왔음을 상징한다. 자체 윤전공장을 보유하고 있는 주요 언론사들은 이 플랫폼을 통해 여러 종이 매체의 인쇄를 대행했고, 이를 기반으로 일종의 네트워크를 확대해갔다. 매일경제와 데일리포커스처럼 외간 사업이 콘텐츠 교류로 확장되는 경우도 빈번했다. 지역언론과의 파트너십도 대쇄를 인연으로 맺어지는 경우도 간혹 있었다. 윤전공장이 비즈니스 허브로 자리매김하면서 여러 노드가 연결되거나 결합되는 플랫폼의 성격이 뚜렷했다고 볼 수 있다.

뿐만 아니라 윤전공장은 유통과 연결되는 관문이기도 했다. 대쇄를 위한 조판 파일이 윤전공장에 도착하면 윤전공장 노동자들은 배달 시간에 맞춰 윤전기별로 작업을 할당했다. 인쇄가 완료된 신문은 정해진 부수 단위로 포장된 뒤 각 지국으로 운송됐다. 어슴새벽 무렵 지국별 운송 차량이 윤전공장 출구에 나란히 주차된 모습은 인쇄시대, 신문의 시대를 상징하는 독특한 풍경이라 할 수 있다.

윤전기 혹은 윤전공장은 신문사가 플랫폼 비즈니스를 수행할 수 있게 했던 핵심 기계이자 기술이었다. 이 플랫폼 비즈니스를 위해 수백억원대의 투자도 마다하지 않았다. 전국 방방곡곡의 실핏줄로 연결되는 유통망과 뉴스 생산자들이 접합되는 관문으로서 윤전공장은 제1기계 시대 신문이 어떤 방식으로 뉴스 생태계, 뉴스 네트워크를 지배해왔는지를 보여주는 고갱이와 같은 공간적 존재였다고 할 수 있다.

워싱턴포스트의 CMS 사업과 외간

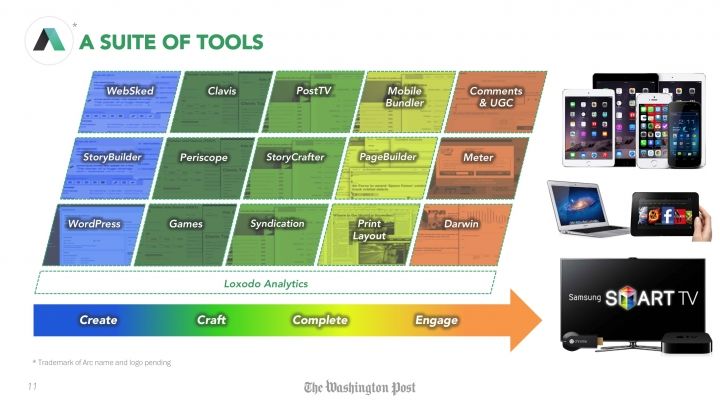

며칠전 워싱턴포스트는 CMS를 라이선스 조건으로 판매할 계획이라고 발표했다. 뒷통수를 맞은 듯 멍해졌다. ‘왜 이 생각을 하지 못하고 있었을까’. 앞서 언급했던 외간 사업은 신문이 윤전공장이라는 플랫폼을 소유하면서 얻게 된 부가적인 비즈니스 모델 가운데 한 가지다. 신문의 생산, 유통, 소비단계가 모두 디지털화 하면서 인쇄시대 윤전공장의 역할을 CMS가 대체하게 됐다.

이 CMS에는 뉴스 제작, 발행, 유통, 소비와 관련된 언론사의 노하우가 집적돼있다. 약간의 과장을 보태면, 뉴스 제작의 역사가 오롯이 녹아있는 기술적 집약체라고 할 수 있다. 모든 언론사의 편집국 구성과 조직 구조, 기자들이 다른 것처럼, CMS의 모습과 기능도 다를 수밖에 없다. 저마다 다른 요구사항들을 반영하면서 수년간 개발이 이뤄져왔기에 그렇다. 앞으로도 각 언론사의 CMS의 진화방향은 달라야만 한다.

또한 외간 사업은 신문이 가장 잘할 수 있고 잘해왔던 비즈니스 영역이었다. 하지만 그것의 디지털화 된 ‘꼴’이 무엇인가에 대해선 관심이 상대적으로 적었다. 워싱턴포스트는 소프트웨어 시대, 외간이 어떤 꼴을 하고 있는가를 찾아내는데 성공했다. 그 덕에 이미 존재하던 네트워크를 재활용할 수 있었다. 컬럼비아대, 예일대 대학신문 그리고 워싱턴을 제외한 다른 지역의 중소 지역 신문에 시범 사업을 곧바로 진행할 수 있었던 배경이다.

워싱턴포스트의 디지털 외간 사업이 향후 전체 매출에서 얼마나 중요한 비중을 차지할지는 예상하기 어렵다. 하지만 디지털 시대 신문이 소프트웨어 기업으로 우위를 점할 수 있는 사업 영역을 재발굴했다는 사실은 의미가 있다. 소프트웨어가 지배하는 시대 신문이 존속할 수 있는 작은 힌트를 발견한 것이기에 그렇다.

지금도 디지털화를 진행하고 있는 중소 규모 신문사나 학보사, 잡지사들은 큰 비용을 들이지 않고 CMS를 도입하려 애쓰고 있다. 워드프레스나 드루팔은 적은 비용으로 구현할 수 있는 오픈소스 소프트웨어다. 하지만 이를 자사의 환경과 프로세스에 맞게 변형하고 수정하는 작업에는 적잖은 비용이 소요된다. 배보다 배꼽이 더 큰 경우도 적지 않다. 이러한 중소 규모 언론사에게 워싱턴포스트와 같은 유력 언론의 뉴스 제작 노하우가 집적돼있는 CMS는 매력적인 상품일 수밖에 없다.

디지털 외간 사업의 조건

외간 사업이 윤전공장이라는 플랫폼을 보유했기에 가능했던 것처럼, 디지털 외간 사업도 자체 CMS를 소유하고 있을 때만 실행할 수 있다. 그 가능성을 일찌감치 간파한 뉴스 스타트업이 있다. 써카(Circa)다. 써카는 KPS(Knowledge Publishing System)라 불리는 자체 CMS를 개발해 써카 앱을 제작 발행하고 있다. 써카는 외부 미디어 기업을 대상으로 KPS 소프트웨어를 라이선스로 제공하는 협의를 진행 중이라고 밝혔다. 워싱턴포스트와 같은 비즈니스 모델이다. 여기에 콘텐츠 파트너십도 포함되는지에 대해서는 침묵했다. 니먼저널리즘랩은 CMS 라이선스 비즈니스는 써카에도 중요한 비즈니스 기획이라고 보도한 바 있다.

자체 CMS 개발에 투자를 게을리했던 국내 언론사들은 워싱턴포스트나 써카와 같은 디지털 외간 사업을 수행하는데 약점을 지닐 수밖에 없다. 과거 9~10%에 달했던 외간 사업의 디지털 대체 모델을 향후에도 확보하기 쉽지 않다는 의미다. 인쇄 광고의 침체로 외간 매출이 하향 곡선을 그리고 있는 현재, 이를 대체할 만한 디지털 수익 모델마저 개발하지 못할 경우, 국내 신문사의 디지털 BM 개발은 난항에 빠질 수밖에 없다.