'뉴스는 역사의 초고' 기원과 사초주의 그리고 따옴표 저널리즘 정당화 논리

“뉴스는 역사의 초고(First Draft Of HIstory)”라는 격언은 저널리스트들의 심장을 뛰게 합니다. 기자가 월급 받는 직업인이 아니라 한 명의 역사가로서, 현장을 기록하는 모든 노력들에 자긍심을 불어넣는 의미심장한 한 마디이기도 합니다. 선배들이 후배 기자들을 교육시킬 때 이 격언을 빼놓지 않는 이유는 필드의 역사가로서 기자의 위상을 각인시키고 저널리즘의 사명감을 잃지 말아야 한다는 교훈을 알리기 위함일 겁니다.

아마 다수의 기자들은 이 격언을 워싱턴포스트의 발행인이었던 필립 그레이엄(Philip Graham)이 처음으로 사용한 것으로 기억하고 있을지 모르겠습니다. 1963년 4월 필립 그레이엄의 부인이었던 캐서린 그레이엄이 운명한 필립의 생전 발언을 옮기며 다음과 같이 언급한 적이 있습니다.

"그래서 오늘, 우리가 결코 진정 이해할 수 없는 세계에 대해 결코 완성되지 않을 역사의 첫 번째 초고를 매주 제공한다는 피할 수 없는, 불가능한 우리의 일에 대해 이야기해보자…"

“So let us today drudge on about our inescapably impossible task of providing every week a first rough draft of history that will never really be completed about a world we can never really understand…”

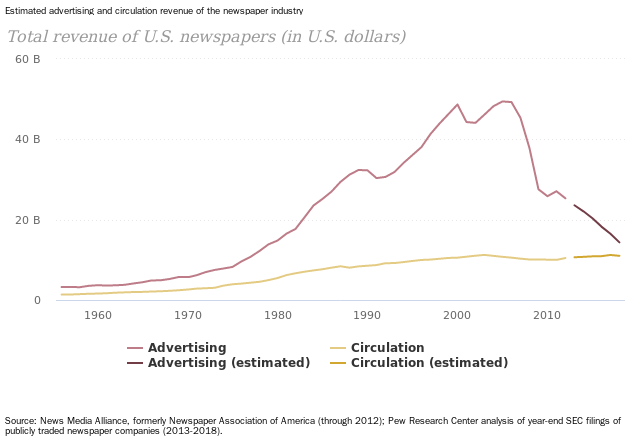

행간에서 읽어 낼 수 있듯, 기자라는 직업은 ‘불가능한’ 과제를 현장에서 수행하는 역사적 소명을 부여받은 존재였습니다. 신문이 아직 활황의 정점에 도달하지 않은 시점이었지만, 그 역할이 한 사회 안에서 커져가고 있던 시절이었기에 이 메시지가 기자들에게 주는 영향과 울림은 무척 컸을 겁니다.

'뉴스는 역사의 초고' 1905년으로 거슬러간다

사실 뉴스가 역사의 초고라는 말은 필립 그레이엄이 처음 사용한 것은 아닙니다. 역사를 뒤집고 파헤쳐보면 그 뿌리가 1900년대 초까지 올라간다는 사실을 확인할 수 있습니다. 변형되고 다듬어져 이러한 문장으로 정리된 것이라고 보는 것이 타당할 것입니다.

현재까지 확인되는 이 문구의 최초 형태는 1905년으로 거슬러 갑니다. 미국의 작가이자 저널리스트였던 조지 헬게센 피치(George Helgesen Fitch)는 1905년 12월5일자 The State라는 신문에 ‘뉴스의 교육적 가치’라는 에세이를 기고하면서 이렇게 썼습니다.

“신문은 아침마다 역사의 거친 초고를 만들고 있다. 훗날, 역사가가 와서 옛 파일들을 분해하고, 조잡하지만 진실하고 정확한 편집자와 기자들의 연보를 역사로, 문학으로 바꾸어 놓을 것이다. 현대 학교는 일간 신문을 공부해야 한다.”

The newspapers are making morning after morning the rough draft of history. Later, the historian will come, take down the old files, and transform the crude but sincere and accurate annals of editors and reporters into history, into literature. The modern school must study the daily newspaper.

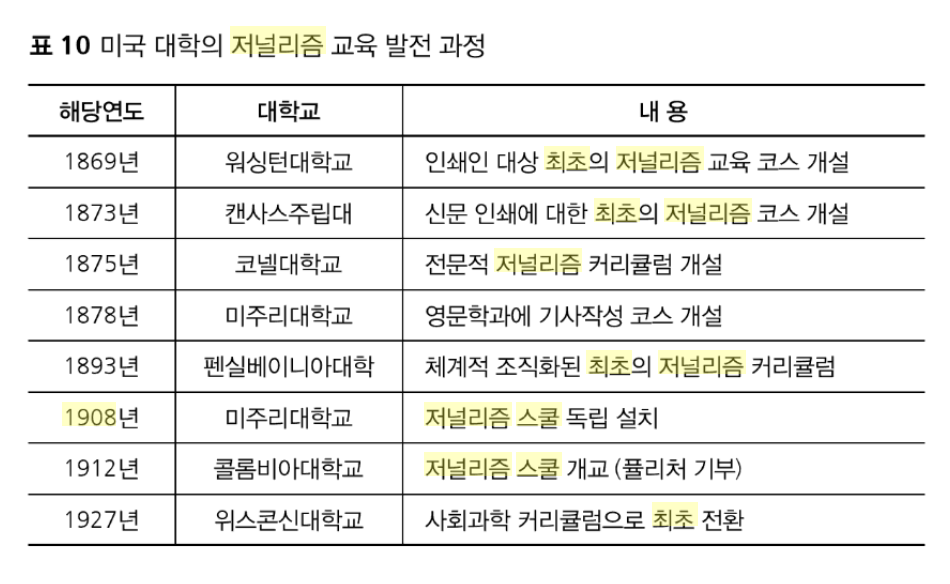

지금 우리가 알고 있는 ‘역사의 초고‘라는 의미와 정확히 일치한다는 걸 발견하실 수 있을 겁니다. 사실 1905년은 저널리즘이 전문직으로 확립되기 전인 시점이었습니다. 최초의 저널리즘 스쿨이었던 미주리 저널리즘 스쿨이 1908년에 문을 연 것을 상기해보면 대략 이해가 될 것입니다. 뉴스의 가치와 위상을 제고하기 위한 저널리스트들의 노력들이 점차 커져가던 시기였기에, 피치의 에세이는 중요한 분기점을 마련하지 않았을까 생각이 됩니다.

뉴스는 이러한 지난한 역사를 거치며 역사의 초고라는 위상을 얻게 됩니다. “뉴스는 곧 사초”로도 곧잘 이야기되는 이 문구는 아쉽게도 근래 들어 다른 관행들과 결합하며 부작용을 낳는 시발점이 됩니다. 격언을 인식하고 이해하는 것과 그것이 주의(ism)화 되는 것은 다른 문제일 수밖에 없는데요. 그것이 주의화하면서 애초의 의도나 가치와는 다른 형태의 결과물을 낳게 된다는 의미입니다.

부작용을 설명하기에 앞서 뉴스는 역사의 초고라는 명제가 태생한 당시의 미디어 환경부터 이해해야 합니다. 1905년은 1800년대 중반 페니신문 등장 이후 수많은 신문들이 생겨나며 경쟁하던 시기였습니다. 미디어라곤 종이신문 이외엔 아직 대중화한 것이 없을 때였습니다. 어떤 역사가들보다 기자들이 더 현장에 가까이 있었고 정확성은 차치하고라도 한 사회에서 발생하는 수많은 현상들을 지면 위에 기록으로 남겨놓던 시기였습니다. 피치의 말에서 유추해낼 수 있듯, 역사가들이 역사물을 만들어갈 때 기자들이 작성한 기사와 뉴스는 하나의 파편으로, 조각으로 활용될 가치가 있었습니다.

역사를 기록하는 작업에 역사가들이 취합하고 분석하고 해석하는 브레인이었다면, 기자들은 말단신경이었던 겁니다. 물론 기자의 역할을 비하하려는 것은 아닙니다. 그런 보완, 협업이라는 관계 속에서 뉴스에 가치가 부여됐다고 저는 보고 있습니다.

1900년대 초 역사 현장의 기록은 대부분 역사가와 기자의 몫

다시 돌아오겠습니다. 당시 역사 현장의 기록은 대부분 역사가와 기자의 몫이었습니다. 역사가가 접근하지 못하는 공백을 기자들이 채워주는 역할이었을 겁니다. 기록을 위한 다른 미디어가 마땅하지 않았기 때문입니다. 따라서 기자들이 현장을 실핏줄처럼 스며들어가는 것이 당대 기자들에겐 중요한 책무였고 사명이었을 겁니다.

‘역사의 초고'는 수많은 미디어가 오프라인 공간을 혹은 디지털 공간을 휘감아버린 지금, 여전히 유효하다고 말할 수는 없을 겁니다. 이젠 기자가 보지 못하고 관찰하지 못하는 현장을 수많은 시민들이 커버하고 기록하고 있습니다. 오히려 역사의 초고라는 관점에서 보면 페이스북이나 유튜브, 트위터, 블로그, 게시판 같은 소셜미디어나 플랫폼들이 더 충실한 기록자들입니다. 이제는 기자들이 취재하는 현장, 취재원들조차 직접 기록을 남깁니다. 더 이상 기자가 역사의 초고를 유일하게 생산하는 시대는 아니라는 의미입니다.

컬럼비아 저널리즘 리뷰는 이를 두고 ‘Journalism is now the second draft of history’라고 선언했습니다. 두 번째 원고를 작성하는 주체라는 의미입니다. 초고를 쓸 때와 두 번째 원고를 쓸 때의 역할과 임무는 달라질 수밖에 없습니다. 1905년 당시만 하더라도 기자가 초고를 쓰면 역사가가 조립하고 해석하는 역할을 맡았다면, 2020년은 기자와 시민이 함께 초고를 쓰되, 기자는 과거의 역사가처럼 조립하고 해석하고 분석하는 일의 비중이 더 커진 것입니다. 미디어 환경이 이 격언의 변형을 주도하고 있고 강제하고 있다는 사실을 잊어서는 안된다는 의미입니다.

기자들이 신념처럼 품고 있는 ‘뉴스 사초주의’는 그래서 재해석되거나 유연해질 필요가 있습니다. 이런 의미에서 동아일보의 레거시 플러스 보고서는 하나의 모멘텀을 선언하는 상징적 사건이라고 생각합니다. 동아일보 레거시 플러스 보고서는 28페이지에 다음과 같이 적고 있습니다. “이를 위해서는 먼저 모든 뉴스를 빠짐없이 챙기고 다뤄야 한다는 강박에서 벗어날 필요가 있다.”

따옴표 저널리즘 명분으로 '뉴스는 역사의 초고' 동원

최대한 많은 출입처에 최대한 많은 기자들 보내 역사의 초고를 써내려 가야 한다는 신념을 만들어낸 ‘뉴스의 사초주의’는 동아일보가 언급한 바와 같이 “그 강박에서 벗어나야” 할 시점입니다. 너무나도 많은, 복제한 듯 동일한 사초를 만들어내는 작업이 저널리즘을 위해 어떤 기여와 의미를 지니는 것인지 성찰해야 한다는 얘기입니다.

역사의 초고가 사실인지 아닌지를 검증하는 작업도 2차 원고를 쓰는 기자들의 몫의 돌아왔습니다. A라는 정치인이 이런저런 말을 했더라는 기사를 너무나도 쉽게 옮겨서 보도하는 ‘따옴표 저널리즘‘ 관행은 바로 뉴스 사초주의에 의해 생존 명분이 뒷받침됐습니다. 저명 인사의 거짓말조차도 역사이기에 검증 없이 기록으로 남겨야 한다는 ‘비저널리즘적 사초주의’가 여전히 편집국 안에서 힘을 얻는 상황도 이런 맥락에서 비판을 받아야 한다고 생각합니다.

‘뉴스는 역사의 초고‘라는 격언은 이처럼 새로운 미디어 환경을 만나 새로운 저널리스트들의 역할 모델을 제안하고 있습니다. 하지만 이를 수용하지 않으려는 움직임들이 여전히 남아있는 것은 부인할 수 없을 겁니다. ‘뉴스는 역사의 초고‘라는 본래의 의미를 지키기 위해서라도 그것이 부적절한 관행을 옹호하는 논리도 동원되는 일이 없어야 한다는 것이 이 글의 요지입니다.

다시 강조하지만 뉴스는 역사의 초고라는 말이 거짓이 포함된 따옴표 저널리즘을 정당화하는 논리로 활용되지 않기를 진심으로 바라봅니다.